-

Services

Services

- In-patient Service

- Emergency & Outpatient

-

Clinical Specialties

Clinical Specialties

- Other Health Services

-

Medical Centres

Medical Centres

-

Union Hospital (Taiwai)

Union Hospital (Taiwai)

- Union Emergency Medicine Centre

- Union Minimally Invasive Centre

- Paediatrics / Well Baby Clinic

- Breast Centre

- Union Health Maintenance Centre

- Union Endoscopy and Day Surgery Centre

- Union Integrated Liver Centre

- Union Heart Centre

- Endocrinology & Diabetes Clinics

- Union Renal Dialysis Centre

- Union Ophthalmology Centre

- Union Audiology Centre

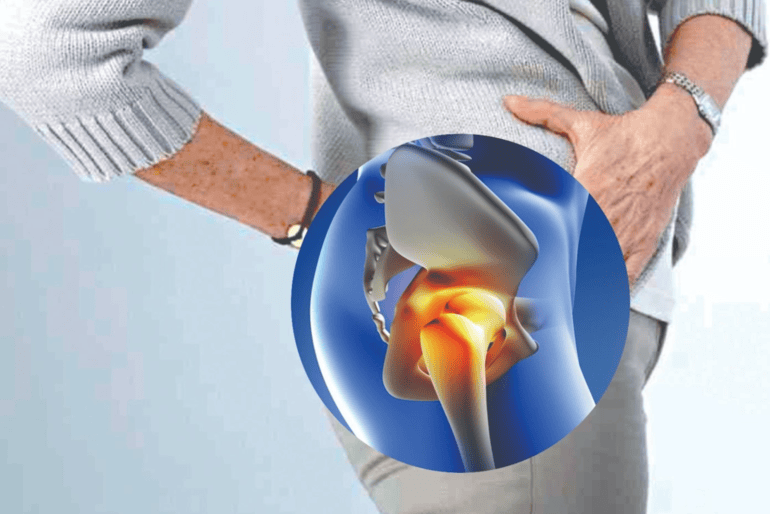

- Union Orthopaedic & Trauma Centre

- Union Hospital Dental Centre

- Union Plastic and Aesthetic Multidisciplinary Centre

- Union Hospital Allergy Centre

- Professorial Clinic

- Tsim Sha Tsui (H Zentre)

- Tsim Sha Tsui (Mira Place)

- Polyclinics

-

Union Hospital (Taiwai)

- Health Professionals

-

Patients & Visitors

Patients & Visitors

-

Service Fees & Packages

Service Fees & Packages

-

For Health Professionals

For Health Professionals

-

About Us

About Us

- 30th Anniversary